60’年代のTV球が蘇る

12GB7 Singleの製作記

MJ(2004/3月号)征矢進さんの製作記事がありその回路のほぼデッドコピーですが一部手持ちのパーツ

に変更をして追試させていただきました。費用総額約48,000円で球々(たまたま)出来上がりました。

回路図はこちらにあります。

(上記はあくまで完成時の部品単価総額です。シャーシ加工用工具類などを新規購入される場合は、かなり高くつきます。)

注意※真空管アンプの内部は、数百ボルトの高電圧がかかっています。 感電、火災、破裂などの事故に十分注意して下さい

| 準備しましょう | ||||

| 部品表 ケース:タカチYM-400・・・1 メタコン:ヒロセ3P・・・1 ヒューズホルダ:・・・1 RCA端子:赤白各1ヶ SP端子:2セット 波動SW:1 ネオン管:緑AC125V・・・1 VR:100KΩ(A)・・・2 ツマミ・・・2 10Pモールド端子・・・6 |

真空管(あえて国産品) 初段:12AX7A・・・1 CF段:12BH7A・・・1 終段:12G-B7・・・2 整流:12AX4-GTB・・・2 同上用ソケット MT9P・・・2 US8P(GT)・・・4 プレートキャップ・・・2 トランス(ノグチ) 電源:PMC-150M・・・1 OPT:PMF-10WS・・・2 チョーク:PMC-1030H・・・1 |

抵抗 コンデンサ ダイオード などは図面のとおり。 ※完成後、終段カソードコンデンサを 100μF→600μFに変更 |

||

| ケース加工をしましょう | ||||

・ドリル、シャーシパンチを使って取り付け穴をあけます。 電源トランスの角穴はジグソーで切断しました。 (少し曲がったり仕上げが雑ですが隠れてしまいますので 特に問題はないでしょう) |

|

|||

| ・シャーシ裏側です。 (写真で見ると結構きれいだ) |

|

|||

| パーツを取り付けていきましょう | ||||

| ・ソケット、入出力端子、メタコン、VR、SW、ネオン管、 ヒューズボックス、モールド端子などを取り付けます。 (初段管ソケット根元にアースを取りますのでアースラグを付けておきます) |

|

|||

| ・電源SW、ネオンランプを付けました。 |  |

|||

| ・アルミシャーシは板厚1mmと薄いため重量のある トランスを載せると撓む為、L型アングルで補強をしました。 ・ソケットは全てしっかりとしたタイト製にしました。 |

|

|||

| ・部品取り付け出来ました。 (組み立てに際し表面を覆っているビニールはこのまま 取らずに付けておきましょう) |

|

|||

| 配線しましょう | ||||

| ・全てのパーツを取り付けてしまうと重くて作業性が悪いので 軽い部品を取り付けた状態で配線を開始します。 |

|

|||

| ・まず、AC電源入力、ネオンランプ、ヒータ用配線を行いました。 |

|

|||

| ・定石どおり初段から組みます。 (シールド線で丁寧に繋ぎます、被覆線はアースに落としてください) |

|

|||

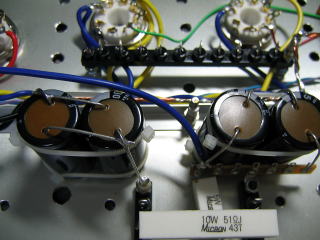

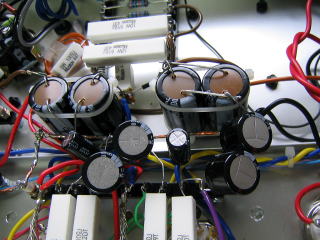

| ・ケースの高さがないのでコンデンサは上下逆向きに配置し リードを折り曲げ端子台に半田で固定。 |

|

|||

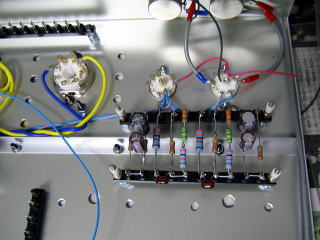

| ・初段、CF段周りの配線の様子。 (抵抗の手持ちが少なかったためパラにしたりシリアルにしたりと なっていますが誤差が大きくなりますので真似しないでください) |

|

|||

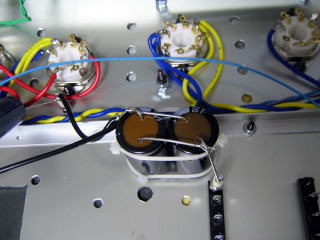

| ・電源平滑部。 |  |

|||

| ・9Pソケットのセンターピンも忘れずにアースします。 (アースは母線方式としました) |

|

|||

| ・VRボディの金属部をアースします。 (案外忘れちゃうんですよね図面に書いてないんで・・・) |

|

|||

| ・出力トランスを取り付けました。 (ノグチトランス・いい塗装しています) |

|

|||

| ・モールド端子に組む利点はパーツがすっきり 整然と並ぶ点でしょうか。 |

|

|||

| ・いよいよ大物、電源トランスを最後に搭載します。 |  |

|||

| 配線などをチェックしましょう | ||||

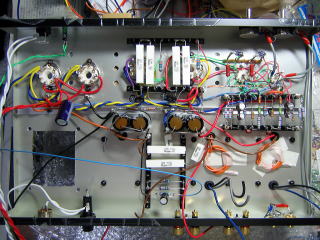

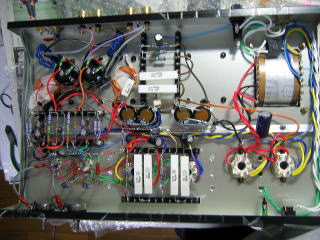

| ・配線が終了しました。今一度はんだ不良がないか、 配線間違い、忘れはないか確認します。 (極性がある部品の取り付けの誤りがないか特にチェックしましょう) |

|

|||

| ・電源を入れ各部の電圧をチェックして終了です。 特に調整する部分はありません。 (実は終段PG抵抗が焼け焦げ取替え後の写真ですが結局PG帰還は 中止しオーバーオール負帰還のみとしました) |

|

|||

| ・こんな感じでシャーシを裏向きにしてチェックします。 (スピーカー端子には電圧が出ていないことも確認しておきましょう) |

|

|||

| ・配線をまとめたり、ケースに蓋をする前にとりあえず 聞いてみましょう。 |

|

|||

| 試聴しましょう | ||||

| ・つぶれてもかまわないスピーカーを繋ぎます。 (どこかで見たような、ペットボトルスピーカーが役立ちました) ・あれ、、ペットボトルスピーカー前の2A3のときより音が ましになっているかも。 |

|

|||

・いつものQWTスピーカーに繋ぎ替えて聞いてみます。 中音の押し出し感のあるとても元気な音です。 ヴォーカルのある音楽などは2A3アンプよりこちらの方が 向いている感じです。 |

|

|||

| エージングしましょう | ||||

| ・暫く電源を入れっぱなしてエージングしておきます。 |  |

|||

| ・整流管のヒータの光が結構明るい。 |  |

|||

| ・上部より撮影。 |  |

|||

| ・シャーシ蓋に通気穴を適当に開けます。 |  |

|||

| ・ケース付属のゴム脚を取り付けます。 |  |

|||

| ・終段12G-B7のカソードコンデンサの容量を増してみました。 100μF→600μFにしたところ、更に押し出し感のあるパンチ の効いた音となりましたので、これでいくこととします。 |

|

|||

| ・完成です。(パーツをブラック系に統一) 外観も結構いけている。大き目のシャーシを採用したのが 良かった、電源部とアンプ部を出来るだけ遠ざけました。 注意深くFMラジオを聞きながら各部の電圧チェックしました、 心配していた発振も起こっていない様子です。 |

|

|||

| ・リアパネルはお決まりのメタコンと金メッキ入出力端子 を採用しました。 |

|

|||

| ・メーカーがばらばらですが右が東芝(ゲッターがサイド にとばしてある)・左が日立です。 |

|

|||

| ・真空管本体が結構発熱します。シャーシ内のカソード抵抗も 相当熱くなっています。 |

|

|||

| ・あと手持ちは三菱とシャープ(早川)ですがシャープは 日立からのOEMか?プレート形状が同じだ。 |

|

|||

| ・オークションでTEN(神戸工業製)を4本手に入れました。 |  |

|||

| ・只今試聴中です。 |  |

|||

| ・真空管アンプの優れたところは真空管を 簡単に差し替えることができることでしょう。 初段管 写真左:SOVTEK 12AX7(RUSSIA) 写真右:GE 5751(U.S.A.) |

|

|||

| CF段 写真左:BRIMAR 12BH7A(ENGLAND) 写真中:HALTRON 12BH7A(GERMANY) 写真右:TRONIX 12BH7A(U.S.A.) どれを挿しても音は変わるような気がします? |

|

|||

| ・末永く大切にしたいと思います。 |  |

|||

|

最後に 今回は昭和30年代の白黒テレビに使用された真空管でアンプを組みました。かつて一世を風靡した日本の真空管はもう 製造されていません。そのかわり中国やロシアなどの一部メーカーが当時のオーディオ用真空管を模造(ちょっと失礼?) して生産をしています。 オリジナルはともかく、そのような真空管なら廉価にて入手できる今、何も本来の用途ではない真空管でアンプを作る必要は 無いでしょうが、製作・試聴をして感じたことはプレート電流をたっぷりと流してドライブするTV球・水平出力管アンプは オーディオ用真空管にはない芯の通った、また別の音色がありました。(気がしました) |

||||

※2009.08に解体され2009.09に【6B4G シングルアンプ】に生まれ変わりました。