不朽の回路?「ロフティン・ホワイト」

2A3 Singleキットの製作記

製作したのはADVANCEが発売元の直熱3極管、2A3仕様プリメインアンプ・HC-2SEで、

ザ・キット屋さんより購入しました。(この仕様で5万円を切るコストパフォーマンスは驚きです)※2005.1月現在

直熱3極管の2A3は1930年代前半に、米国RCA社がオーディオ用に開発した歴史ある真空管です。

注意※真空管アンプの内部は、数百ボルトの高電圧がかかっています。 感電、火災、破裂などの事故に十分注意して下さい

| ①準備しましょう | |

| ・テスター、・半田ごて(もちろん半田も)、 ・ドライバー、・ラジオペンチ、 ・ニッパ、・ワイヤーストリッパー ぐらいは揃えたいですね。 |

|

| ・必ずというわけではありませんが15W位の小型の半田こて、 ブルーの注射器みたいなのは半田吸い取り器です。 (個人的には半田吸い取りワイヤーよりこっちのほうが好き) 半田付けの失敗は今回ありませんでしたので、出番は無かったです。 |

|

| ②作りましょう | |

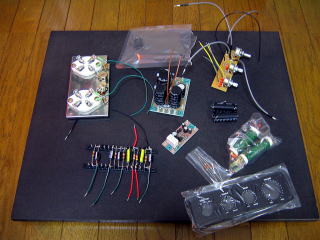

| ・電源、ボリューム、などは基板化されています。 (シルク印刷されていますので作り易い) 注:電解コンデンサの極性を間違えますと大変なことになります。 (破裂します) |

|

| ・モールド端子に抵抗、コンデンサなどを半田付けしていきます。 ※狭い部分は小さな半田ごてが活躍します。 |

|

| ・電源基板、トーンコントロール基板、タイマー回路基板、2A3用サブシャーシ、 モールド端子(増幅部)への抵抗、コンデンサ組み付けができました。 |

|

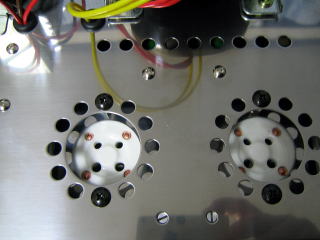

| ・3極管2A3が乗っかるサブシャーシです。碍子製のソケットに抵抗と可変抵抗 (ハムバランサーボリューム)を取り付けています。 ※スピーカを繋いだ時に、「ブーン」というハム音を無音に調整するためのボリュームです。 |

|

| ・おっと今回の主役の真空管を紹介していませんでしたね。 写真左から:2A3 中型のST管です。片chで1本づつ使用します。 写真中央:12AT7 双3極増幅管(1本の中に2本分の回路が入ってます)μ=60 写真右:6N1P 同じく双3極増幅管(6DJ8同等)をSRPPで使用します。 ※SRPP回路とはシャント・レジュレーテッド・プッシュプルの略で入力側のインピーダンスを高く、出力側インピーダンスを低くすることができる回路です。 |

|

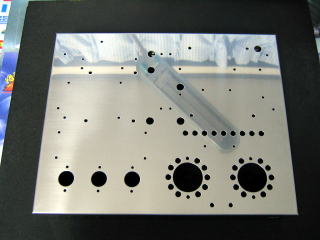

| ・ステンレス鏡面仕上げの美しいシャーシです。 (部屋のカーテンと蛍光灯、天井が写っています) ※あやまって手を切ったり怪我をしないよう注意して取り扱いましょう。 |

|

| ・木製のサイドパネルを取り付けたところ。 結構かっこいい。 |

|

| ・シャーシ上面にトランス・チョークコイル、真空管のソケットなどを先に取り付けます。 右の黒く大きいトランスが主電源トランスです(今回のパーツ中最も重い) 左側に同じトランスが2個並んでいますがこれが出力トランスです。(R/L) 一番上の小さなトランス?→これはチョークコイルです。 |

|

| ・前面ボリューム・入力切替SWが取り付く部分はスモークのアクリルプレートです。 ビスもこの部分はメッキでなく同色の黒色となっています。 (こういう細かな部分まで配慮されています) ・本来はこのプレートと電源SWとの間にメーカーの真鍮銘板が取り付くのですが 付けませんでした。 |

|

| ・主電源トランス(Rコア)拡大写真です。 |  |

| ・シャーシを裏返し、さあ部品を取り付けて配線していきましょう。 先ずAC電源入力よりスイッチを取り付け配線します、続いてスピーカー端子、 入力端子などを取り付けます。 写真左上:真空管2A3用のヒータートランスです。 その下の緑色のものはホーロー抵抗です(動作時はやけどするほど高温となります) 本当ならシャーシ上に出して放熱を高めたいところですが、高電圧部分が外部に 露出して危険ですのでマニュアル通りに組みます。 その下、白い2個のソケットは落とし込みのサブシャーシです。 ホーロー抵抗の熱対策にも少しは効いているかも。 |

|

| ・表から見るとこんな感じ、落とし込みソケットによりいかにも通気がよさそう! |  |

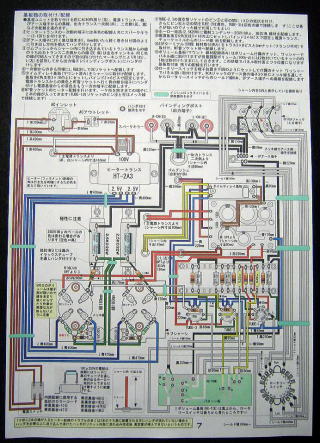

| ・カラー印刷された実体配線図が付属しています。 (初めてのアンプ製作の強い見方です) |

|

| ・電源基板・タイマー遅延回路基板を取り付け配線を進めます。 |  |

| ・特に順番はありませんがひたすら配線を進めるのみ。 |  |

| ・ACラインの配線はよじっておくのが良いと思います。 |  |

| ・どんどん配線が進みます。 |  |

| ・モールド端子部分のアップ、あまり美しい仕上げではない。 |  |

| ・ホーロー抵抗の熱影響を受けぬよう、コンデンサをできるだけ離して取り付けます。 ※これが本当の『宙ブラ型』??? |

|

| ・リード線にチューブを被せて抵抗・コンデンサを半田付け。 |  |

| ・前加工しておいたシールド線を本体裏信号入力部より切り替えSW→VOL・TONE コントロール基板を経由して初段の12AT7に入力します。 |

|

| ・配線がかなり込み合ってきましたまもなく完成が近い。 |  |

| ・インシュロック(結束バンド)で配線を縛りまとめていきます。 ・ここでやっと完成しました。 |

|

| ・裏蓋をつける前に、電源を入れ各部の電圧チェックをします。 またスピーカー端子に電圧がかかっていないことも確認してください。 (写真が無いのが申し訳ないのですが・・・) ※ここでトラブルか? 「あれっ?」電圧が出ていない。と思いきや遅延回路が 働いているのでリレーが作動し高圧が立ち上がるまで30秒ぐらいかかります。 |

|

| ③調整と音出し | |

| ・スピーカー(本体後ろに隠れていますが、いきなり高価なスピーカーは怖くて 繋げないので壊れたラジカセより取り外した4Ω・10cmで試験) ・2A3の間に黄色の小さなドライバーが立っていますがこれでハムバランサー の調整をしています。 「ブーン」というハム音が無音に近くなるまで左右それぞれ調整します。 |

|

| ・上の写真でスピーカーが写らなかったので・・・こんな感じ。 |  |

| ・堂々竣工いたしました。 ※真空管がかなり発光しているように見えますが暖房に使用している ハロゲンヒータの光が反射しています。 ※特に冬場は音楽を聞きながら手を翳すとあったかいです。 |

|

| ・重量が10㎏近くあります。 |  |

| ・エージング中、左から12AT7・6N1P(2本)・2A3です。 ※う~ん、電子が飛んでいる!? |

|

| ④セッティングと試聴 | |

| ・ラックに入れました。 (25年間付き合ったTRIO(現KENWOOD)のDCアンプKA8100 はご隠居いただきました) |

|

| 後書き:(自己満足といわれれば、そのとおりなのですが・・・) より多くの方に是非真空管アンプの音を体感いただきたいと思います。自分が作ったアンプから 今までに聞いたことのないすきとおった音が出た瞬間は生涯忘れることが出来ない想い出となることでしょう。 |

|